| ■ 情報工学科における創造教育 |

| -「創造教室」(1年後期科目)関係- テーマ名:「サッカーロボ選手権」 テーマ名:「コンピュータミュージックでCDを作ろう」 テーマ名:「独自の簡易ほのぼのゲームプログラム作りに挑戦」 テーマ名:「タケコプターを遠くに飛ばすには?」 テーマ名:「フラクタル図形と自然の姿」 - LSI設計実習 - |

| -「創造教室」(1年後期科目)関係- |

テーマ名:「サッカーロボ選手権」 -ドリブル,シュートもプログラムの出来次第- 1.目的 目的は簡単なロボットの製作を通して,楽しみながら電子部品を使った工作 に慣れ,プログラミングに親しむことである. 2.実施計画 市販の自律型ロボット工作キット「サッカーロボット915」を5台購入して製作を行っている.8時間で組立作業を行い,10時間でプログラムを作成し,6時間で簡単なサッカーゲームを行う.最後の6時間で発表会の準備,資料作りを行う計画である. 3.実施状況 ロボットにはメモリ,CPU,タッチセンサー,赤外線と可視光線センサーなどが装備されているが,すでにキットを組み立てる作業は終えた.1年生は情報処理でプログラミングについては入門程度しか学習していない.本教材はプログラムの基本要素を(タイル)に分割して,それらをつなぎ合わせてプログラムを完成する方式(タイルデザイナと呼ぶ)を用いており,プログラムの未経験者にとっても容易に取り組め,ロボットを動かすことができる.プログラムをロボットのメモリにダウンロードして,ロボットが動き始めると,とたんに目が輝いて時間が経つのを忘れ一心に取り組んでいる. 4.成果 グループ5名全員が楽しく興味を持って積極的に取り組んでいること自体,この取り組みは半分以上成功したといえると思われる. |

ロボット作成の様子

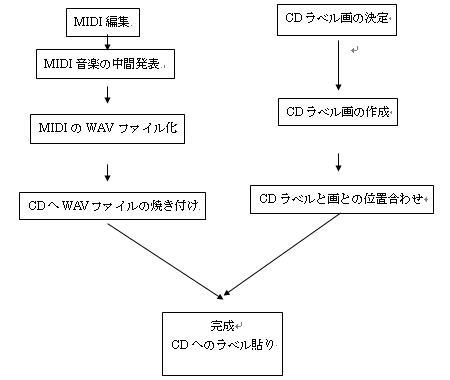

テーマ名:「コンピュータミュージックでCDを作ろう」 1.目的 MIDI編集が可能なソフトを使用し,この世で1枚の音楽用CDを作成する.その際機械的な感じを聞く者に抱かせないよう,できるだけ生演奏に近づけ る. 2.実施計画 下図の作成段階で音楽CDを作成させる. |

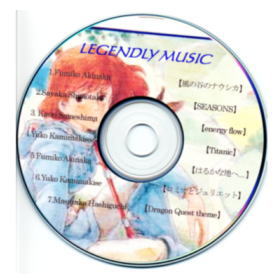

| 3.成果 13年度の成果は1例として右図のような音楽CDを作成した. |

|

|

テーマ名:「独自の簡易ほのぼのゲームプログラム作りに挑戦」

1.目的 グラフィックを含んだ簡単なプログラム作りを通して,プログラミングの楽しさに触れることが目標である. 2.実施計画 平成13年度:Visual Basicの速習7回,ゲームプログラム作り4回,発表会1回.学生が試作したプログラムは,順位当てゲーム,金魚すくい,アルファベット合わせ,数字カルタの4本である.購入したのはハブ1台,プリントサーバ1個,LANケーブル11本,マウス1個,ビデオキャプチャボード1枚,USB接続CCDカメラ1台などである. 3.成果 学生はVisual Basicにより意外と簡単にゲームが作成できることに自身を持つ.学生の中には自分でVisual Basicを購入して,自宅でゲームプログラム作りをしたいという者も出てきており,プログラミングに興味を抱かせるには効果が高いと思われる.また,破壊的,攻撃的なゲームは禁止で,ほのぼのとしたゲームという条件があるために,学生独自の創造性を発揮させるにも効果があると思われる.授業時間数が限られているために,プログラムの完成度は低いが全員どうにかゲームを機能させた. |

|

テーマ名:「タケコプターを遠くに飛ばすには?」

1. 目的 竹トンボの製作を通じて如何にすれば長く,長時間飛行する飛行体が実現できるかについて実験的に学ぶ.また飛行体の飛行距離の正確な測定を行う. 2. 実施計画 羽の形状や角度を種々変えた竹とんぼを作成し,飛んだ距離を競わせる.距離の測定では従来,巻尺で粗測定していたものを,今回購入した簡易型レーザー距離計で正確に測定する. 3.結果,成果 測定結果はmm単位で測定できるが,手持ちではレーザー光点を測定点(ターゲットプレート)に定め難く,学生の利用頻度は巻尺に比して低かった.固定用三脚,照準鏡筒などが必要な様相を呈し,測定システム自体が大掛りにならざるをえなかったので,利用を中断した.竹とんぼという簡単な玩具でも,羽の形状により様々な特性を持つことを学んでいる. |

|

テーマ名:「フラクタル図形と自然の姿」

1. 目的 自然界に存在するフラクタルの性質を理解し,自然がやはり何らかの法則性に支配されていることを実感すること.また併せて自然を観察した結果をまとめてプレゼンテーションすること. 2. 実施計画 平成13年度:観察結果をまとめ発表した. 平成14年度:平成13年度の実施状況を踏まえ,同様な実施計画の予定. |

| - LSI設計実習 - |

|

1.目的

パソコン,携帯電話,ディジタル家電など,現在,最も重要視されている情報通信技術分野の中心的な技術の一つとして,その中に組み込まれているASICと呼ばれる専用LSIによるディジタル回路設計技術がある.これらの先端的な技術の進歩は,携帯電話など,従来,想像も出来なかった製品を生み出しており,その技術革新のスピードは速い. このような状況の下で,本校における工学実験では,設備の関係上,原理的な技術の習得が中心であり,先端的な技術に触れる機会が少なかった.パソコンやLANなど情報処理やネットワークに関する設備は,近年,著しい充実が計られているが,それらの装置を設計・製作する技術については,前述した原理的な技術の習得と物作り体験のレベルに留まっているのが現状である. 従って,ASIC用CADと設計結果を確認するためのFPGAを搭載した実験ボードによる実習環境を整備し,情報通信分野の先端的な装置を設計・製作するための技術の基本を習得することを目的としている. |

|

2.実施計画

現在,世の中の設計現場でよく使用されているディジタル回路設計用言語であるVHDLによるASIC用CADやユーザが容易に設計・製作できるASIC用LSIであるFPGA素子を搭載した実験ボードによる設計・製作実験を,情報工学科の高学年の実験,卒業研究の中で実施していく.次に実施する授業名と単位数を挙げる. ① 4年応用実験(年間1単位) ② 4年工学実験(年間4単位) ③ 卒業研究(年間12単位) |

3.結果及び成果 ASIC用CADと設計結果を確認するためのFPGAを搭載した実験ボードによる実験・実習環境を整備できた.理工系教育推進経費では,実験ボードを学生2人で1台使用できる環境を整備することができた.この環境の下で以下の実験・実習を実施することができた. (1) 4年応用実験: ディジタル回路設計用言語であるVHDLやASIC用LSIであるFPGA素子という主要な技術を実際に使用し,従来の回路図,標準論理ICを用いた場合には困難であった複雑な回路を設計し,動作確認まで行うことにより,情報通信分野の先端的な装置を設計・製作するための技術の基本を習得するという経験を学生に与えることができた.ASIC用CADを用いてディジタル回路の設計を実施している実習風景を写真1に示す.また,ASIC用CADで設計した回路を実験ボードのFPGAにダウンロードして動作を確認している状況を写真2に示す.また,実験・実習を行うために作成した実験書や操作説明書の一部を本報告書に添付しておく.実際にはこれらの資料はファイルサーバーに格納されている.学生は各自のパソコンからLAN経由でファイルサーバにアクセスし,これらの実験書,操作説明書を参照することができる環境にしてある. (2) 5年卒業研究: 実験ボードは,外部に新たなボードを付加して各種の回路を実現できるようになっている.実験用ボードに搭載されているFPGA素子で4ビットのCPUを構成し,メモリや入出力などの周辺回路を外部に新たなボードを付加して構成することによって,CPU自体の設計・製作を実施することができた.写真3に製作したメモリや入出力などの周辺回路のボードを示す.また,写真4に周辺回路のボードを実験ボードに装着した状況を示す. |

写真1 ASIC用CADを用いた実習風景 (4年応用実験) |

写真2 設計結果の確認風景 ASIC用CADで設計した回路を実験ボードのFPGAにダウンロードして動作を確認している(4年応用実験) |

|

写真3 周辺回路のボード ROMやRAMなどのメモリと入出力用 の回路が搭載されている(卒業研究) |

|

写真4 周辺回路のボードを実験ボードに装着した状況.周辺回路ボードは裏面が見える状態で装着されている.(卒業研究) |