| ■ 電子制御工学科における創造教育 |

| −1年次における教育用ロボットキットを用いた制御技術の導入教育− −電子制御工学科3年 創造設計− −電子制御工学科4年 創造設計− |

| −1年次における教育用ロボットキットを用いた制御技術の導入教育− |

1.目的 近年,創造性豊かな実践的技術者の育成を目指して,各高専・大学において数々の創造教育の取り組みがなされている.本校電子制御工学科では,3年生,4年生において,「創造設計」を開講している.3年生では電子制御手法の修得を主目的としたメカトロモデルの製作,また4年生では低学年で学んだ基礎知識・基礎技術をもとにし,学生自身がアイデアを出し,ロボットの設計・製作を行っている. 他方,これまで1年生,2年生については工作実習を通して「ものの作り方」の教育はなされてきたものの,ものつくりにおいて学生が自らアイデアを出し,それを実現するための過程における工夫や苦労を経験する機会がなかった.特に1年生の実習においては機械工作関連に重点がおかれており,入学してきた学生に対して電気・電子制御系への関心をさらに高めてもらい,加えて,ものを作り,コントロールすることの楽しさや難しさを早い段階で学んでもらう事が課題であった.そこで,1年生の実習を見直し,制御技術への導入教育の一つとして教育用ロボットキットを用いた「自らアイデアを出し,ものを作り,コントロールする」という創造的学習を目指すプログラムを取り入れることとした. |

2.実施内容 今回導入した,ロボラボ・チームチャレンジセットという教育用ロボットキットは,レゴ社の提供するブロックをベースとした制御装置を含めたキットで,既に中学校や高校,高専・大学でも授業等に活用している実績がある.本校でも制御の基礎教育には最適であることや,公開講座等への活用も視野にいれて導入した. このキットはブロックやパーツの組み合わせで構成されているので,専門的な知識を持たない段階であっても,様々なパーツを各々が独自に考えながら,工夫して組み合わせることで,目的とするロボットを製作する事が可能となる.また,作ったものを動かすための制御プログラム作成の過程においても思考的作業を要し,創造性を高める学習を期待することができる. 1年生の実習は1クラス約40名を約10名ずつの4グループに分けて各実習プログラムを7週ごとにローテーションしている.このプログラムでは約10名のグループから2人1組の班をつくり,班単位で1セットのロボットキット(計5〜6セット)を使用して学習を進めることとし,共同作業による協調性の向上も期待した. ロボットを製作するうえで必要不可欠なものが「機構」であるが,ロボットキットには各種の歯車やカム,プーリー,連結ピンなどの部品も多数含まれており,アイデア次第で様々な機構を作り上げることが可能である.実習を進めるにあたり,このキットに含まれる部品を使用して,実際に機構を製作しながら,各種機構の名称,動きなどの学習を実施した. また,製作したロボットを制御するためにはプログラムを作成する必要がある.制御プログラムはキット付属のソフトウェアを用い,パソコンでプログラムを作成し,ロボット側へ赤外線により転送する.プログラム自体は特別な言語は必要とせず,アイコンを組み合わせて作るため簡単ではあるが,基礎知識は必要であるので,演習形式での学習を行った. ロボットの製作にあたっては,まず各班に一度共通のモデルを製作させる方法を採った.これはロボットキットの各部品や付属センサの使い方に慣れさせることを目的としている.この作業は指導者側であらかじめ準備しておいた製作手順書に従ってモデルを製作させ,プログラミングをし,動作確認をさせるものである.この後,各班でどのようなロボットを製作するかアイデアを出し,そのアイデア実現のための自由創作活動に入る. 自由創作活動では,はじめに各班で製作するモデルの基本方針を話し合いにより決定させ,ロボットが完成したのち,発表会を行った.作業の様子を写真1,発表会の様子を写真2に示す.発表会では各班が作り上げたロボットのプレゼンテーションを学生自身が行い,デモンストレーションを実施した.プレゼンテーションではロボット名,ロボットの動き,プログラムの特徴,工夫した箇所などを説明する.また,この内容は実習終了後にレポートとして報告させた. |

|

|

3.評価 このプログラムの授業評価アンケートを,1年生全ての班が実習を終えた2年生進級後に実施した.そのアンケート結果を図1に示す. ■質問1.ロボットキットを用いた「機械要素の基礎の学習」は理解しやすかったですか. 「理解しやすい」が66%,「普通」が32%との回答が得られ,半数以上の学生が理解しやすいとの感想を持ったことがわかる.図や話だけではなく,実際にその機構を作ることでより理解を深めることが可能になるといえる. ■質問2.ロボットキットによる創造学習の時間は十分でしたか. この質問に関しては約半数の学生が「やや不十分」と回答した.実際,多くの班が任意に放課後の追加作業を実施しており,今回の設定時間では不十分であることは明らかであった.この点は早期に検討しなければならない. ■質問3.パートナーと協力して作業をすすめることができましたか. 協調性の向上も期待した2人1組での実習であったが,ほぼ全員がパートナーとの連携作業を行うことができたことが伺える.実習開始直後は,なかなか相手とのコミュニケーションが取りきれない班も見受けられたが,時間の経過とともに班同士での競争の雰囲気も現れ,活発な意見交換等が行われるようになっていた.班単位での作業は有意義な方法であったといえる. ■質問4.「ものを作り制御すること」を楽しいと感じましたか. 回答では約9割が「はい」と答え,このプログラムを導入した背景の一つである「ものを作り,コントロールすることの楽しさや難しさを知る」という点において教育効果が認められた.ただし少数ながら「いいえ」「どちらでもない」と答えた学生もおり,今後全ての学生が関心を持って取り組むことができるよう,内容改善に努めていく必要がある. |

|

4.まとめ このプログラムは,1年生に対する制御技術への導入教育の一つとして,ロボットキットによる創造的学習を取り入れた実習形式で構成した.取り組みの初年度であったが,学生のアンケート結果からも,ほぼ目的を果たすことができたといえ,本プログラムの有効性が確認された. ロボットキット導入により,工作技術や専門的知識が十分でない段階であっても,部品を組み合わせて製作する過程,ならびに制御プログラムの作成の過程を通じ,「自らアイデアを出し,ものを作り,コントロールする」という本学科が目指す,創造的学習の機会を与えることができたといえる. 今回の取り組みを通して,指導者側から見た印象としては,学生の実習に取り組む姿勢の一生懸命さが強く残る.特にロボット製作の段階に入ってからは,学生自ら進んで放課後の追加作業を行い,より良く改善しようとする姿勢が,非常に印象的であった. 専門教科への関心を高め,また創造性豊かな学生を育てることができるよう,今回改善が必要とされた点は早期に解決し,より魅力あるプログラムへ発展させていきたい. |

| −電子制御工学科3年 創造設計− |

1.目的 鹿児島工業高等専門学校電子制御工学科では,平成9年度から3学年と4学年で,それぞれ,2時間の「創造設計」の実習を取り入れている.3学年の実習の目的は,学生諸君が考え出したアイデアを実現するために,実践的な基礎技術を修得させることである. すなわち,3学年では独創と言う形で電子制御に関する基礎知識および技術を個人に体得させた後に,自由な発想で走行車両のデモンストレーション走行を行わせている.4学年では共創という形で与えられたミニロボコンのテーマを実現するために,3学年で体得した知識および技術に基づきグループによる共同作業を経験させている.つまり,工学的コミュニケーションを重視した課題解決型授業を行っている. |

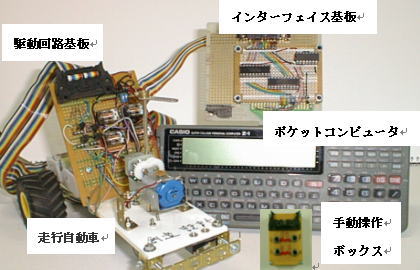

2.実施計画 電子制御工学科の教育内容は,「電子機械をコンピュータで制御するために必要な電気・電子工学,情報工学や制御工学だけではなく,制御の対象となる機械のしくみや,機械の設計・工作技術に関する機械工学も教育する」ところにあることを,学生諸君が具体的に理解できるような基礎教育も併せて行うことに留意した.その際に,どの内容まで実習させるかが,ポイントであったが,専門科目数が2学年の4科目から,3学年では約2倍の9科目に,4学年では3倍の12科目に増えるために,学生が学習意欲を失わないように,これから先の勉強の目的を把握できる実習内容にすべきであると考えた. その具体案としては,リレーシーケンス回路でモータの正転/逆転駆動回路を製作させ,手動操作を行わせる.また,ユニークな動きはポケットコンピュータのC言語を用いたプログラム走行で実現させることにした. 以下の(1)から(4)が実施内容である. (1)走行自動車の製作 (2)リレーを用いたモータの正転/逆転駆動回路基板の製作 (3)走行車両を押しボタンスイッチで手動制御するための操作スイッチボックスの製作 (4)プログラム制御を行うためのプログラミング また,コンピュータとのインターフェイス回路は, 3学年での実習にしては,高度な技術を必要とするために既製品を用意した. 基礎技術を修得させるために,(1)は,製作図に基づいて同じ物を作成させた.(2)は,シーケンス回路図から回路基板を製作するためにはかなりの技術を要するので,予め指定している配線図に基づいて同仕様の基板を作成させた.(3)は,同じ回路図に基づいて,実体配線は各自に設計させた.(4)は,規定走行と自由走行にわけてプログラミングさせた. |

製作する走行車のモデルシステム |

|

|

実験風景 |

3.実施結果及び評価 この「創造設計」に間するアンケートを学生に実施し,この実習の評価を行った.回答は5段階表示で, 1.全くそう思わない 2.そう思わない 3.どちらでもない 4.そう思う 5.非常にそう思う である. 質問1は,「実習を始める前の気持ちを答えてください.実習をやってみたいと思いましたか」 質問2は,「実習が終わって,この実習をやって良かったと思いましたか.また,その回答の理由を書いてください.」 であり,結果を図1に示す.質問1の結果から68%の学生がこの実習に興味を持ち,22%の学生がどちらでもなく,10%の学生が興味を持っていないことがわかる.質問2の結果から,69%の学生がこの実習を行って良かったと評価しており,26%の学生がどちらでもなく,5%の学生が良くなかったと評価している.質問1と2の結果より,実習は学生にとって期待通りの内容であったことを示している.しかし,実習後に26%の「どちらでもない」と答えた学生は,積極的に良かったと思っていないことを真摯に受け止め,実習内容を魅力あるものに変える必要がある. 学生のアンケートの理由欄と学生が提出した実習レポートの感想欄には,この実習を行って良かったことが数多く述べられていたが,その反面次のような,否定的な意見もあった. (1) 時間が足りず,よく理解できなかった. (2) 説明不十分なところがあり,理解しにくいところがあった. (3) 予備知識がないと分からないので実習する前の説明の授業を長くして欲しい. (4) C言語によるプログラミングが難しい. 回路基板のはんだ付け作業等,作業量が多かったため全体的に時間が不足したことは否めない.実習の開始時期や,C言語で書かれたモータの操作命令が,インターフェイス基板,走行車両制御基板を介して,リレーを動作させるまでの過程の教え方を工夫しなければならない. |

図1.アンケートの結果

| −電子制御工学科4年 創造設計− |

1.目的 4年次では,機能およびそれを実現する機構を考案し,設計することに重点を置き,それに3年次で学んだ制御法を組み込み,システムとして完成させることを目指している.与えられたテーマにもとづくメカトロニクス・モデルを自由な発想のもとで設計することから始まり,それをもとに製作するという手順を重視している.その成果を授業の最後の方で実施するミニ・ロボットコンテストで発表し,コンテストを通して設計要求通りに機能したか,不具合はなかったかなど,自ら設計したものを評価することを目的としている. |

2.実施計画 実施要領は図に示すとおりである.競技場は実験室等での比較的狭い場所での実施が可能なように,1.8 m 四方の広さとした.この広さだと校内の適当な場所でのPRも可能となる. テーマは「Ring Shooter」と名付けられた,1.8m 四方の競技場内に散らばっているリング状の輪を3種類の径の異なる棒にいれて点数を競うロボットであった.各グループとも機能的に同じモデル案は一つも無く,いずれのグループも独自のアイデアと機構でロボットを設計し製作した. |

|

4.実施結果と評価 本学科の学生にとって,設計手法なるものを講義でも習っていない状態での設計作業は初めての経験で,はじめは何から手を付けて良いやらわからない状態のようであった.しかしグループ内での検討が進むにつれ,作りたいロボットの構想が具体化し,さらに2次元CADを用いた作図により従来の方法より製作の効率が上がっていた. 製作時間は総時間数20時間で,正規の授業時間内にはとても終わりそうにないというのは承知の上だったので,当然のごとく締め切り近くなると殆どのグループが放課後も残って製作に励んでいた. コンテスト本戦当日は,いずれのグループもなかなか見応えのあるいい動きと試合を見せてくれ学生達も充分楽しんでいた.予選リーグが12試合,決勝トーナメント4試合(3?4位決定戦含む)を2時間内で終了させることができ,ミニ・ロボットコンテストは充分な成果をもたらしたと思われる.写真4,5はコンテストの様子である. 学生の本科目に対する評価として,最後に提出させた報告書の中の「創造設計」に対する学生の意見を集約し,整理したものを以下に示す.彼らは率直に多くの意見や感想を述べており今後この授業を進めていく上でとても参考になった. 1)机の上や授業などでは得られない貴重なことを学んだ. 2)制御工学科らしくやりがいがあって,楽しくおもしろい意義のある授業だった. 3)自分が作ったものが動いたときなど感動し達成感があった. 4)1,2年のもっと早い時期にしたかった. 5)ものを作るときの立案,企画,設計,製作の大切さや難しさを知りいい経験だった. 6)ここで学んだことを将来に生かしたい. 7)チームワークの大切さを知った. 8)もう一度作ってみたい. 9)一生懸命やる人と遊ぶ人とができるのでグループ分けが問題. 10)自分が知っている知識などを利用してすばらしいアイデアを出せるところが楽しくていい. 11)コンテストをやることで他に負けない更にいいものを作ろうという気になった. 12)これからもこのような授業をどんどん増やしてほしい. 13)遊んでいる最中に偶然起こった動作が,いいアイデアとなった. 14)問題解決のためにあれこれ考えることが楽しかった. 15)創造設計は創造的技術者を育成するのに役立っている科目だと思う. この授業に対する学生の評価は,殆どの学生がまず今までの中でとても面白い授業だと感じているということであった.講義以外で学んだ貴重なことが多かったこと,高専でこういうことを学びたかったこと,もっと低学年から取り組むべき授業であること,エンジニアとして早く働きたいということ,もっといいものに作りなおしたいことなど,彼らの本科目に対する評価から,学んだ知識を再確認できる場と,未知のものへの問題解決において自分が持っている知識をどのように適用していくかの思考過程に直面する体験を持たせることが極めて大切であると再確認した. |

|

|

| ミニ・ロボット・コンテスト風景 | |